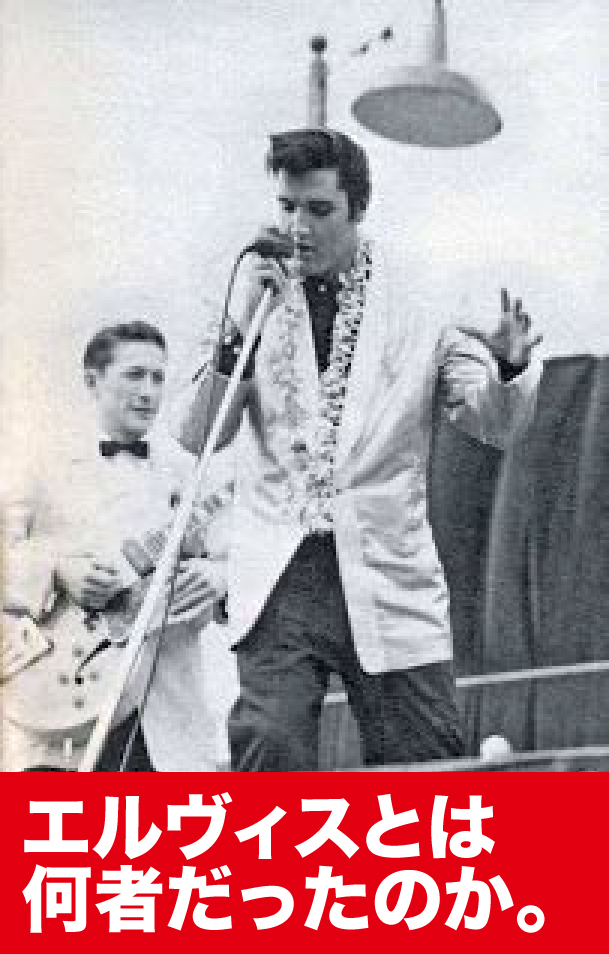

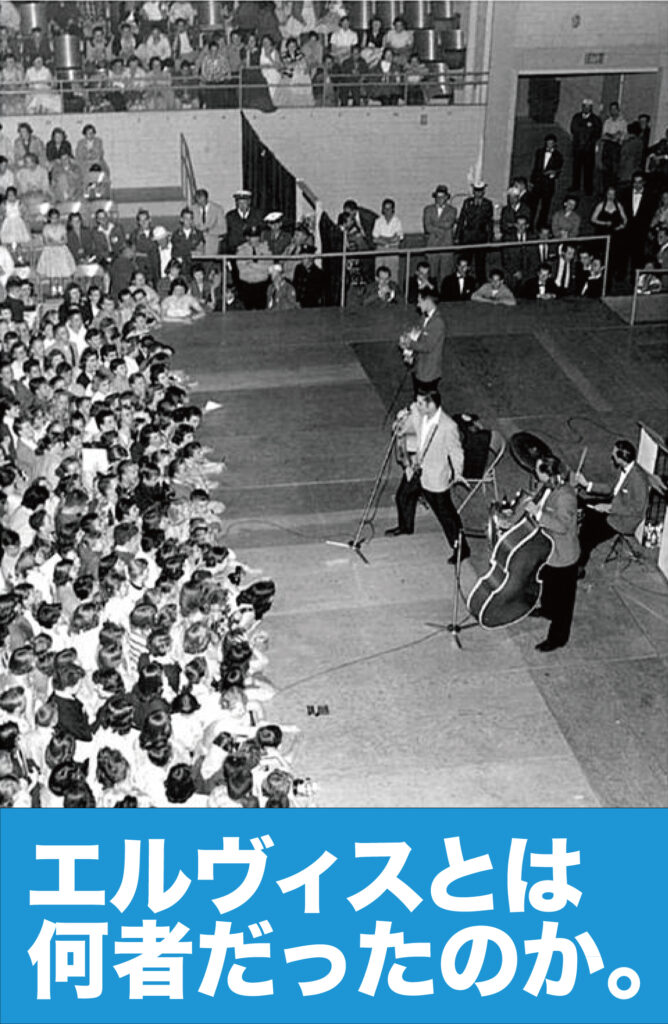

エルヴィス・プレスリーとは何者だったかの?

エルヴィスは禅ZENである。

エルヴィスから禅について、なにかコメントがあったわはない。

しかし、エルヴィス・プレスリーは極めて禅的である。

エルヴィスに特別に野心はなく、意図的なことは一切なかった。

ただ自分になりきり、自然体で歌った。

彼の場合、公に出まわっているものは、大半は仕事であったが。

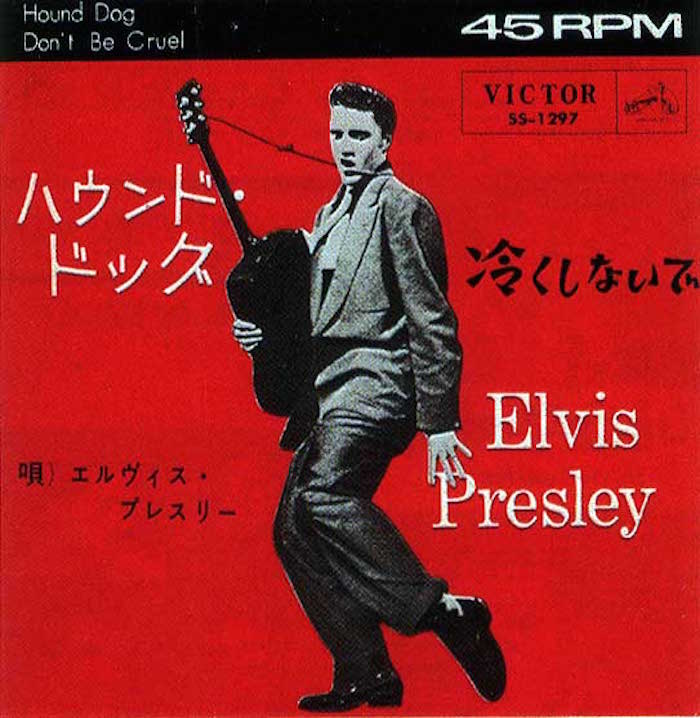

そのもっとも素晴らしい事例のひとつが「冷たくしないで(Don’t Be Cruel)」だ。

「冷たくしないで(Don’t Be Cruel)」には禅の心が満ち溢れている。

Original Album Classics: Elvis Presley

人種差別の綿畑に咲いたメンフィスの花びら

『時代屋の女房』の原作者村松友視氏の近刊『黒い花びら』(河出書房)が出版された。

この本は歌手水原弘の破滅をルポしたもの。

「健全な人生を目指すのが一般世間の価値観であることを重々承知しながら、その反対に闇や毒の魅力がひそんでいることを、いわば肌で知らせてくれた祖父に、わが家の人間たちはむしろ憧憬の眼差しを向けている」と作者は無頼派の作家であった祖父(村松梢風)と「おミズ」と親しまれながらも自滅していった天才的な歌手を重ね合わせている。

さてこの『黒い花びら』にいくつかエルヴィス・プレスリーのことが出てくる。

1958年当時の日本の状況が想像できると思うのでご紹介。

ハワイアン、ウエスタン、ラテン、ジャズといったジャンルにはそれぞれ大御所が存在していたが、ロカビリーはまったく新しい音楽であり、ルーツを探ってもビル・ヘイリーやエルビス・プレスリーに辿り着くくらいで、若者が活躍する以外にないジャンルだった。

カントリー・ウェスタンをヒル・ビリーと言ったが、それにロックンロールの要素が加わってロカビー・・・・・とでも言ったらいいのだろうか。だがプレスリーは彼独特のロックンロールというかプレスリー節とでもいう趣きで、ロカビリー歌手というイメージからも外れていた。

日本におけるロカビリーは、プレスリーよりもポール・アンカやニール・セダカの世代、すなわちヤング・ロックンローラーというニュアンスがあったような気がする。

エルヴィスは禅のように歌った

本国と日本のズレが手に取るようにわかる文章をご紹介しよう。

こちらは「エルヴィスから始まった(片岡義男)」からの抜粋記事です。

ティーンの世界と、両親に象徴される大人の世界とは、変化していく社会が生んだ、対立するふたつの異なった価値だった。ロックンロールにも、このふたつの価値は、持ちこまれていた。1950年代の後半、特に56年から59年にかけて、この事実が目立った。

エルヴィス・プレスリー、ロイド・プライス、リトル・アンソニー、エヴァリー・ブラザーズ、エディ・コクラン、ジーン・ヴィンセント、バディ・ホリー、リッチー ・ヴアレンス、ザ・ドリフターズ、ザ・シルエッツ、フィル・スベクターたちがひとつの価値だとすると、これに対立する、従来どおりの、なんの変化も改革もない、つまらない大人の世界の価値として。コニー・フランシス、ニール・セダカ、ボビー・ライデル、ボビー・ヴィー、リッキー・ネルソン、フランキー・アヴァロン、フェビアン、ポール・アンカ、パット・ブーンたちがいて、彼らの少しもすぐれてはいないロックンロールは優れたものと同じように、そして時にはそれ以上に、売れていた。

大人の世界の価値の方がティーンたちのそれよりまだ力がはるかに勝っていたからであるのだが、ロックンロールのいまだ力のたらない部分、社会的な広がりを持った影響力が欠けていた部分にテレビの力が、ものをダメにする力として働いたからでもある。

つまりエルヴィス・プレスリーにとってロックンロールは生きるための必然だった。

ここに挙がったミュージシャンの誰一人として、エルヴィス・プレスリーのようには歌えない。

理由は簡単。必然ではなかったからです。

彼らにとっては旅の途中で出会った音楽でしかなく、物質社会で持たずに生きるエルヴィスには生きるための音楽だったというだけの違いなのです。

エルヴィスは禅のように一途に歌った。

他にもあるのでご紹介。『黒い花びら』の中での順番とは変わるが時系列に並べてみる。

二人が語り合った夢が、具体的シーンとして目の前にあった。水原弘とダニー飯田はそのことに興奮したことだろう。そのステージの熱狂とファンの興奮は、おそらくエルビス・プレスリーの熱狂ぶりをコピーした「日劇ウェスタン・カーニバル」生みの親である渡辺美佐の演出によって生じたのではなかろうか。ニュース映画のスクリーンで見た日劇のファンの熱狂が、少し前にやはりスクリーンの中で見たエルビス・プレスリーのステージとあまりにも似ていることに、当時高校三年生だった私も気づいていた。だが、火付け役の渡辺美佐プロデューサーの想像を超えて、日本におけるロカビリーの炎は巨大にふくれ上がったのだった。

私は「不二家ミュージック・レストラン」における”パラキン”のステージで、生の坂本九を一度だけ見ている。そのときはエルビス・プレスリーの「トラブル」を歌っていたが、「イーボー、イーボー」と連呼する英語の歌詞が聞き取れず、後になって「evil」だと分かった。そのときの坂本九は頭が大きく、ニキビだらけで、蒼白い顔をして、ちょっとすねたタイプの若者だった。

それは市販されているのとは別な、レコード店への見本として送られくる盤なのだそうで、何も書いていない白いラベルが、私には神秘的に感じられたものだった。そのテスト盤の中に、水原弘とエルビス・プレスリーのレコードが多く入っていた。彼もまた、私と同じ不良好みであり、もちろん石原裕次郎のファンだった。

以上の4つの文章を総合して判断すると、日本では1956年のリアルではなく、1958年、つまりエルヴィスが入隊した時期にロカビリー旋風が起こっていて、エルヴィスのレコードが本格的に聴かれ出したのは実際には除隊後の60年代に入ってからということだろう。

つまりロカビリー、ロックンローラー、エルヴィスはリアルタイムではあまり聴かれていないことを意味している。確かに認知度はあるものの、時間差、温度差があることは否めない。日本全体でのエルヴィスに対する認知の仕方は「へえー、あんなことがアメリカでは起こってるんだ」という感覚だろう。つまり本国であれだけ猛威をふるったエルヴィス旋風は日本では起こっていないと言える。

「不良性感度」という括りで「日劇ウェスタン・カーニバル」「石原裕次郎」「エルヴィス・プレスリー」には共通した点がある。言えることはエルヴィス・プレスリーには必然だったが、他の者にも、彼らを支持する人たちにも旅で見た光景でしかないのだ。

エルヴィス・プレスリーとは何者だったのか?

母親思いの一青年だが、当時のアメリカ人にとっても未知の存在だった。

しかし、アメリカ人にとってエルヴィス・プレスリーもっとも身近な存在であり、もっとも遠い存在だった。

それを「ハウンドドドッグ」「冷たくしないで」がカップリングされた稀有なメガヒットシングルによって、アメリカの歴史が産んだ青年であることに気づかされることになる。

であるなら、エルヴィス・プレスリーをアメリカ人として公認すれば、彼が腰を振っても、脚を震わせても、もう怖くないのでないかと考えて、軍に召集するという手段に打って出る。

エルヴィスのアメリカでの爆発には「テレビ」が大きく寄与し、1956年に於ける数回のテレビ出演でエルヴィス・ブームはアメリカ全土に広がった。しかしこの時期の日本では「映画」「トランジスタラジオ」が主力でテレビはまだ手が届かない。

テレビ時代の幕を開け、国民的ヒーローとなったのがアメリカではエルヴィス、日本では長島茂雄(現読売ジャイアンツ監督)ということになる。

エルヴィスがテレビに顔を出したのはほとんど1956年だけだった。

その点ビートルズは「武道館ライブ」がテレビ放映されたわけだから、日本での親近感は断然強い。

一方、除隊後のエルヴィスは主戦場をハリウッドに移した。

日本でも映画雑誌の人気投票では『アカプルコの海』『ラスベガス万才』『キッスン・カズン』あたりの数年、男優としてベスト5内にランキングされていて人気が高い。

結局、ミュージシャンとしてブレイクしたのは『エルビス・オン・ステージ』ということになりはしないか?

しかしこれでは「蘇る不死鳥」という印象はあっても『ザ・キング・オブ・ロックンロール』『アーティスト・オブ・ザ・センチュリー』の印象が弱くなるのも当然と言わねばならない。

これが日本でのエルヴィスに対する「理解度の不足」の最大の要因だろう。

エルヴィスはオンリーワン

その上、先の『黒い花びら』の一節にあるように

「だがプレスリーは彼独特のロックンロールというかプレスリー節とでもいう趣きで、ロカビリー歌手というイメージからも外れていった。」とコピーできたりする代物でもないようだ。

ビートルズの場合はコピーしてもそれなりに恰好がつく。誰が演奏していてもそう大きな違和感がないが、やはり「プレスリー節」というものは誰でもというわけにはいかない。その理由は歌の上手さもあるが、あの独特の黒っぽさと白さのまぜ具合にある。これは誰も真似できるものではなく、カヴァー不可能でないのか。コピーをされている多くの方には失礼な奴と思われるかもしれないが、決してそういうつもりはない。技術を超えて、エルヴィスの体内に宿っている血のようなものはエルヴィスだけのものとしか言いようがない。

Original Album Classics: Elvis Presley

メガヒット曲「冷たくしないで」

そのエルヴィスの典型的なエルヴィス節というか、余裕綽々自信に満ちた大傑作が「冷たくしないで」だろう。

エルヴィスとともに数々の名曲を放ったオーティス・ブラックウェルの手による「冷たくしないで」にはサン時代の漲った緊張感こそ見られないが、それでも最上のロックンロールのひとつだ。

一体誰がこんなふうに歌えるだろうか?

すべてが身体の一部のようだ。バックコーラスはもちろんのこと、回りの空気までもが。その空気が半世紀近い時間を過ぎてもまだそこに流れているようだ。例えばRCAのスタジオ、テレビ局、コンサート会場。そこでまだ録音したり、ライブをしたりしているような気分になってしまう。

浮気な男が背中を向けたガール・フレンド(恋人)へアプローチしている様をこんなにも自信満々に歌われると女のコだって考えてしまうのは当たり前!

女のコの怒り方だって、日本のようにはいかない。なにしろ自己主張が暴力的なまでに強いお国柄。愛するにしろ、怒るにしろ、競争するにしろ半端じゃない。曲調から受けるかわいい印象でこの歌を聴いてしまうと間違うかも。ましてこれはブルースをルーツにもつロックンロール、曲の最後のあたりではアメリカの親の心配がピークに達するのもトウゼンというところ。映画『ヤング・ヤング・パレード』でエルヴィスを女のコの親が猟銃撃って追いかけて来るシーンがありますが、丁度その一歩手前状態ってところ。

嫉妬して怒り狂ってるガール・フレンドへ”uuuuu—n”なんてキュートなため息ついた上に「いつも僕のことを考えて」 なんて、自在に女心を操ろうというこいつはワルだ。

「将来は明るい」なんて「女をなめてるんか!」と蹴飛ばしてやりたくなるのが女心(ですよね?)だけど蹴飛ばせないキュートな奴?!しかし「冷たくしないで」は1956年の歌です。

いまのご時世ならこの歌は女性が歌ったほうが断然似合うかも?!

エルヴィス降臨「冷たくしないで」

誰もエルヴィスのように色気のあるパフォーマンスはできないことをまざまざと見せつけた。だがわざとしているわけではなく、歌の心と一つなった結果だ。

「冷たくしないで」を「矢沢永吉」がどこか外国のステージで歌っていた。ロッド・スチュアートやK.D.ラングなどの豪華な顔ぶれがエルヴィスのカヴァーを聴かせていて、その楽屋でロッド・スチュアートが永チャンに「キミ上手いね」と声をかけていた。

恐らくカヴァーするなら、まだバラッドの方が違和感も少ない。一番いいのは徹底してエルヴィスらしさから離れるしかないのではないだろうか。

ピエロ個人の意見だが、そこには少しでもエルヴィス的なものがないほうがうまくいくし、UB40の「好きにならずにいられない」に代表されるように、どちらかと言うと黒人やグループの方がエルヴィスらしさから離れやすい。

ロッド・スチュアートの「ザッツ・オール・ライト・ママ」同じくロッド・スチュアート、ビリー・ジョエル、ジェフ・ベックの「恋にしびれて」、ジミ・ヘン、あるいはストーンズがメンフィス・ライブで追悼で演奏した「ハウンドドッグ」など様々あって興味は尽きない。

個人の趣味の問題だが切れまくりパンク野郎ジョニー・サンダースとパティ・パラディンの「ざりがに」は成功例だと思う。もともと印象的なバックコーラス部分のみにエルヴィスぽさを出し、ボーカルはエルヴィスから離れているというのはいいアイデアではないだろうか。

いずれにしても工夫しないと苦しい。誰がやっても二流、三流に聴こえてしまう怖さがある。

それを真っ向から挑むというのも凄いことだと思うし、あえてそれをするというのはエルヴィスへの愛なしには出来ないことだと考えれば、たとえ突進していって散々な目にあったにしても、その潔さを応援するのが正しいつきあい方だろう。

そして日本において映画、レコード、テレビというメディアのヒーローを石原裕次郎と長島茂雄、あるいは美空ひばりが受け持ったのを、アメリカではエルヴィスがほとんどひとりで担当したようなインパクトがあるからこそ、いまだに映画などで「THE KING」「ELVIS」という言葉が絶えないのだ。

アクの強い個性にそういう意味も含めると『ザ・キング・オブ・ロックンロール』にしても、『アーティスト・オブ・ザ・センチュリー』にしても、イメージとしてはそうであったにしても、音楽的にも功績の面でも実のところ不適切でないかと思う。それらの表現を超越するくらいに存在が大きいからだ。

ロック、ポップスというジャンルにも納らない。グレイスランドの前面道路を『エルヴィス・プレスリー大通り』と名付けたように『エルヴィス・プレスリー』というジャンルにしたほうがいいと思うのは僕だけではないはずだ。

だから「冷たくしないで」”uuuuu—n”

「冷たくしないで」収録アルバム

●エルヴィス・ゴールデン.レコード第一集

●ロックンロール

●ELVIS’56

●50 WORLDWIDE GOLD HIT

●ARTIST OF THE CENTURY

他多数

Original Album Classics: Elvis Presley

エルヴィスとは何者だったのか

エルヴィスの才能に出会ったメンフィスにあるサンレコードのオーナー、サム・フィリップスはエルヴィスに期待した。

「ぼくはなんでも歌えます」とエルヴィスは伝えた。

そしてエルヴィスは人類初の白人ロックンローラーになってみせた。

やがてエルヴィスはキング(正確にはキリストのように)になってみせた。

ウォール・オブ・サウンドの傑作を送り出した稀代のプロデユーサー、フィル・スペクターは「エルヴィスならなんでもできる」と言い切った。

エルヴィスはなんでもできた。

ZENのようになんでもなりきれた。

2021年、我々が学ぶことは、なんでもなりきれるように暮らすということ。

対象とひとつになることだ。

コメント